放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

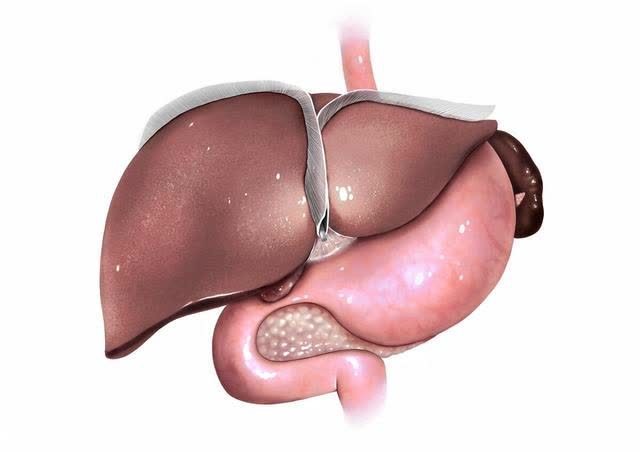

胃是人体消化系统的“发动机”,却常常因年龄增长、不良习惯等因素提前“老化”。医学研究发现,胃部衰老存在典型信号,可总结为“2胀1缩”——若身体未出现这些表现,说明胃功能仍保持活力。本文将通过生活化视角解读这一现象,并提供科学养护建议。

一、胃部衰老的“2胀1缩”信号

1. 餐后胀满感:胃动力下降的预警

表现:进食后上腹部持续胀满,即使少量进食也易产生饱腹感,严重时伴随嗳气、反酸。

原因:胃壁肌肉收缩力减弱,导致食物排空速度减慢。例如,年轻人1-2小时可完成胃排空,而胃衰老者可能需要3-4小时,甚至更久。

关联风险:长期胀满易引发胃食管反流,增加食管炎风险。

2. 夜间腹胀:消化节律紊乱的信号

表现:晚餐后至夜间频繁出现腹胀,甚至影响睡眠,可能伴随打嗝或腹部隐痛。

原因:夜间胃动力进一步降低,同时胃食管括约肌松弛,导致胃酸反流至食管。研究发现,40岁以上人群中,约30%存在夜间胃食管反流问题。

典型场景:加班后吃夜宵、晚餐过晚或过量饮酒后,腹胀症状更明显。

3. 胃黏膜萎缩:胃的“保护层”变薄

表现:无明显症状,但胃镜检查可发现胃黏膜颜色变浅、血管显露,严重时出现黏膜皱襞消失。

影响:胃黏膜是胃部的“天然屏障”,萎缩后胃酸、胆汁等物质可直接损伤胃壁,增加胃炎、溃疡甚至癌变风险。

数据警示:我国50岁以上人群中,慢性萎缩性胃炎检出率高达50%,且与胃癌发生密切相关。

二、胃衰老的“幕后推手”

1. 年龄增长:不可逆的生理变化

45岁后,胃黏膜细胞更新速度减缓,胃酸分泌量每年减少约1%。

胃肠蠕动节律逐渐紊乱,夜间排空时间延长,导致食物滞留时间增加。

2. 不良习惯:加速胃老化的“催化剂”

饮食不规律:长期不吃早餐或暴饮暴食,会打乱胃酸分泌节律。

高盐高脂饮食:腌制食品、油炸食物可损伤胃黏膜,增加萎缩风险。

药物滥用:长期服用阿司匹林、布洛芬等非甾体抗炎药,易引发胃黏膜糜烂。

烟酒刺激:吸烟者胃溃疡发病率是非吸烟者的2倍,酒精可直接破坏胃黏膜屏障。

3. 情绪压力:被忽视的胃病诱因

焦虑、抑郁等负面情绪会通过“脑-肠轴”影响胃功能,导致胃动力下降、胃酸分泌异常。

长期精神紧张者,功能性消化不良发生率是普通人的3倍。

三、科学养胃的“3大防线”

1. 饮食调理:给胃“减负”

少食多餐:每日5-6餐,每餐七八分饱,避免胃过度扩张。

细嚼慢咽:充分咀嚼可减少胃部机械性负担,同时促进唾液分泌,中和胃酸。

避开“伤胃食物”:

辛辣:辣椒素刺激胃黏膜,加重炎症。

过冷过热:温差超过10℃的食物会损伤胃黏膜血管。

咖啡因:咖啡、浓茶中的咖啡因可促进胃酸分泌,加重反流。

2. 生活方式:重建胃的“生物钟”

规律作息:胃黏膜修复主要在夜间进行,熬夜会干扰这一过程。

适度运动:每天快走30分钟或练习八段锦,可增强胃肠蠕动。

戒烟限酒:吸烟者需在医生指导下逐步戒烟,酒精摄入量控制在每周≤100克。

3. 情绪管理:为胃“减压”

正念饮食:专注进食过程,避免边吃饭边看手机或思考工作。

情绪调节:通过冥想、瑜伽等方式缓解焦虑,避免将负面情绪“转移到胃上”。

四、胃部健康的“早期筛查”

1. 高危人群需警惕

40岁以上、有胃癌家族史、长期幽门螺杆菌感染者,应每年进行胃镜检查。

出现“报警症状”需立即就医:

呕血或黑便

体重短期内明显下降

持续吞咽困难

2. 检查方法选择

胃镜:诊断胃黏膜病变的“金标准”,可发现早期萎缩、肠化生。

血清学检测:通过胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ及胃泌素-17水平,评估胃黏膜萎缩程度。

幽门螺杆菌检测:C13或C14呼气试验,阳性者需根除治疗。

胃部衰老并非不可逆,关键在于早期干预。若未出现“2胀1缩”信号,说明胃功能仍保持活力;若已出现症状,需及时调整生活方式,并在医生指导下治疗。记住:胃的健康需要“三分治七分养”,从今天开始,用科学的方法呵护你的胃,让身体保持年轻态!

线上配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。